ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化遺産 > 彫刻・絵画・工芸品など > 彫刻 > (南房総市)聖徳太子孝養像

更新日:令和6(2024)年2月19日

ページ番号:6072

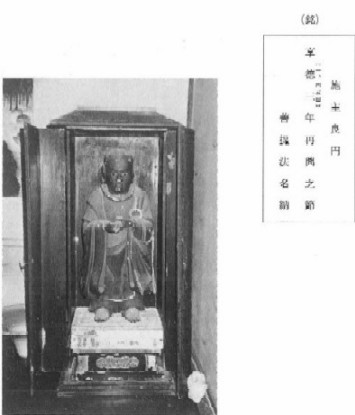

(南房総市)聖徳太子孝養像

内容

- 市指定有形文化財(彫刻)(昭和62年12月11日指定)

- 住所:南房総市上滝田1038(真言宗)太子山長福寺

室町期のもので像高58.0センチ、髪を美豆良に結い袈裟をかけ、両手で柄香爐を持ち(現在は欠く)重厚な寄木造りで、濃い茶褐色に彩色されている。

室町期のもので像高58.0センチ、髪を美豆良に結い袈裟をかけ、両手で柄香爐を持ち(現在は欠く)重厚な寄木造りで、濃い茶褐色に彩色されている。

孝養像は太子信仰が高まり、説話に基づくものが多く、太子少年時代、父用明天皇の病気平癒のため薬師像を作らせたり、天皇崩御などにより強く仏法への道を求めた時代(太子14歳とも16歳とも)の影響を形とったものといわれている。

長福寺には、他に「聖徳太子一代記画像」があり、太子山という山号と、この「孝養像」と深い関係があって古くから多くの太子信仰を集めていたと考えられる。

聖徳太子は用明天皇の皇子で、母は穴穂部門人皇后である。本名は厩戸皇子とも豊聡耳皇子とも称され、幼少より聡明で、内外の学問に通じ、深く仏教に帰依し、法隆寺その他多くの寺院建立に貢献尽力した。

太子の偉大な徳を慕い各地で「太子講」が行われ、村内にもその記録が残っている。この講は太子を奉賛する講で、太子忌2月22日(または1月8日、8月21日)を中心に行われ江戸時代から大工、左官、瓦工、石工、畳屋、木挽などの職人の問で盛んであった。

現存する孝養像に行田市天州寺の木造聖徳太子立像(重文)、奈良市天興寺の太子孝養像、大阪市四天王寺の聖徳太子孝養像がある。

出典・問い合わせ先

- 出典:「三芳村の文化財」

- 問い合わせ先:南房総市

(旧三芳村が合併)

(旧三芳村が合併)

関連リンク

お問い合わせ

※内容については、お手数ですが「問い合わせ先」の各市町村へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください