ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化遺産 > 彫刻・絵画・工芸品など > 彫刻 > (南房総市)木造天部形立像

更新日:令和6(2024)年2月19日

ページ番号:6049

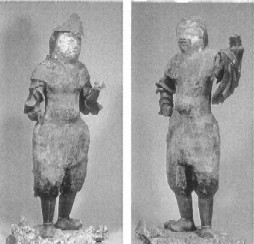

(南房総市)木造天部形立像

内容

- 市指定・有形文化財(平成16年4月1日指定)

- 住所:南房総市白浜町白浜7927(所有:大門院)

乙像:像高68.8センチ

甲像:像高70.1センチ

大門院の伝来像で本尊厨子の左右に安置される。左手を振り上げる像を甲像、左手は胸脇で持物を捧げる像を乙像と呼ぶこととする。

甲像の概要は次のとおりである。兜をかぶる。口は幾分への字に結ぶ。大袖、鰭袖、袴を着け、着甲し、沓を履く。左手は屈臂して振り上げ、右手は屈臂して腰に当てる。顔をわずかに右へむけ、左足を軽く外に開いて、岩座上に立つ。

一木造りで彫眼とし、現状後補の下地をさらす。頭頂より袴の下方までを一材より彫出し、その下の両足部は別材を矧ぎ付ける。両手は肩、肘で矧ぐ。内刳りは施さない。体幹部材に矧ぐ材は全て後補材に替わり、そのほか像表面、台座、持物も後補である。また、左手先、左足先、光背を亡失する。当初部材には全面に朽損が認められる。面部には彫り直しがなされているようである。

乙像の概要は次の通りである。兜をかぶり、正面に銅製宝冠を着ける。口を一文字に閉口する。服制、甲制は甲像に準ずる。左手は屈臂して左胸脇で持物(現状蓮台のみ浅る)を捧げ、右手は前方に屈臂する。顔を正面に向け、右足を軽く開いて岩座上に立つ。

その構造は甲像に準じる。保存状態もほぼ同様に体幹部材に矧ぐ材の全てを後補とする。さらに後補部には像表面、宝冠、持物(蓮台部のみ)、台座を含む。右肘より先を欠失するほか、持物の蓮台より上部、光背を亡失する。当初部材は甲像と同様に朽損する。

両像は法量や当初部材の状態から見て、一具の二天像(あるいは四天王像のうちの二躯)とみられる。保存状態はかなり悪いものの、本像は当初部の肉取りに柔らかみがあり、腹部の膨らみや脇腹の引き締めも程良くまとめられている。その姿勢は正面観、側面観、背面観ともに動きは少ないもののゆったりとした安定感があり、片足の遊ばせ方や腰の捻りにはしなやかさを感じさせる。総じて両像はおおらかで要を得た造形に仕上げられており、その制作は平安時代後期も11世紀あたりまで遡ると見られよう。町内に残る平安期の一具の天部像の作例として、見過ごせない存在である。

出典・問い合わせ先

- 出典:「白浜町の指定文化財」

- 問い合わせ先:南房総市

(旧白浜町が合併)

(旧白浜町が合併)

関連リンク

お問い合わせ

※内容については、お手数ですが「問い合わせ先」の各市町村へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください