ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年4月23日

ページ番号:316981

豚肉|旬鮮図鑑

野菜を添えた豚肉

千葉県養豚の歴史

千葉県養豚は、「天保年間(1830年代)に上総国山邊郡上武射田、下武射田、豊成の三村に於いてこれを飼養せる者あり」という記録により、その始まりとされていますが、産業としての養豚の成立は明治期に入ってからと考えられています。

千葉県養豚は、「天保年間(1830年代)に上総国山邊郡上武射田、下武射田、豊成の三村に於いてこれを飼養せる者あり」という記録により、その始まりとされていますが、産業としての養豚の成立は明治期に入ってからと考えられています。

明治期には、エネルギー源としての飼料(エサ)資源は主に甘藷、そして蛋白質源としては醤油粕と鰯粕が掲げられ、これらは千葉県の特産であり、その産地と豚の飼育地が重なって発展してきました。また、本県は米の生産地であることから、米糠がエサとして利用されていたことも大いに想像されるところです。

大正期には、岩崎久弥(三菱財閥)が印旛郡富里村七栄に末広農場を開設し、種豚200頭を常備し、年間1,000頭の種子豚を分譲するなど、その後に設置された農林省畜産試験場、県立佐倉種畜場とともに、優良種豚の供給地として千葉県養豚の基礎を築いてまいりました。

| 郡別 | 明治43年 | 明治34年 | 大正4年 | 大正4年 | 大正9年 | 大正9年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ー | 豚(注3) | 甘藷(注4) | 豚(注1) | 甘藷(注4) | 豚(注2) | 甘藷(注4) |

| 千葉 | 2,195 | 32,365 | 1,600 | 49,214 | 1,928 | 53,565 |

| 市原 | 520 | 1,134 | 701 | 9,727 | 1,393 | 8,005 |

| 東葛飾 | 2,287 | 16,901 | 2,904 | 27,695 | 4,429 | 30,658 |

| 印旛 | 936 | 13,484 | 1,437 | 21,347 | 2,079 | 17,105 |

| 香取 | 1,534 | 15,623 | 2,163 | 25,279 | 4,848 | 31,874 |

| 海上 | 1,795 | 6,868 | 1,999 | 32,510 | 1,736 | 39,665 |

| 匝瑳 | 579 | 164 | 1,204 | 2,335 | 2,057 | 5,154 |

| 山武 | 1,405 | 6,649 | 1,799 | 10,940 | 3,305 | 12,476 |

| 夷隅 | 420 | 15,845 | 416 | 14,231 | 1,247 | 10,913 |

| 安房 | 553 | 8,321 | 747 | 21,203 | 1,717 | 13,751 |

| 君津 | 2,367 | 1,385 | 2,511 | 10,310 | 2,828 | 10,494 |

| 計 | 15,558 | 123,655 | 18,174 | 231,546 | 29,091 | 239,888 |

- (注1)稿本千葉県誌上巻・千葉県(大正7年)

- (注2)千葉県畜産要覧・千葉県内務部(大正9年)

- (注3)千葉県畜産発達史

- (注4)千葉県甘藷発展誌・昭和43年10月12日、千葉県

ちばの豚肉の生産状況

千葉県は、豚産出額全国第4位の養豚県です。旭市、匝瑳市、香取市、東庄町及び横芝光町などの北総地域並びに市原市が県内の主な生産地となっております。

千葉県は、豚産出額全国第4位の養豚県です。旭市、匝瑳市、香取市、東庄町及び横芝光町などの北総地域並びに市原市が県内の主な生産地となっております。

県全体で223戸の養豚農家が588,400頭の豚を飼育し、豚産出額は519億円となっています。

写真はランドレース種です。

| 順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 県名 | 鹿児島 | 北海道 | 宮﨑 | 千葉 | 群馬 |

| 産出額(億円) | 910 |

608 |

600 |

519 |

478 |

出展:産出額は令和5年農業産出額

豚の品種

日本で飼われている純粋種の豚は、次の6種類です。()内は略号

- ランドレース種(L)

- 大ヨークシャー種(W)(右写真→)

- 中ヨークシャー種(Y)

- バークシャー種(B)

- ハンプシャー種(H)

- デュロック種(D)

私たちが食べている豚は、ほとんどが雑種です。それぞれの品種のいいとこ取りで掛け合わせ、高い品質を維持し生産性の高い豚を生産しています。

通常見られるのは、ランドレース種と大ヨークシャー種を掛け合わせた雑種(LW)を母豚とし、さらにデュロック種の雄を掛け合わせたLWDを肥育しています。

特別な例としては、千葉県のダイヤモンドポークのように中ヨークシャー種、かごしま黒豚のようにバークシャー種の純粋種同士を掛け合わせ、その子豚を肥育して出荷している事例も見られます。これらの品種は、中型であり、通常より肥育期間が長いことから生産性に劣りますが、その品種が持つ固有の美味しさが際立っております。

因みに、黒豚であるバークシャー種は、黒い体色に顔,尾,四肢端に白斑があることが品種の条件となっています。

*左写真はデュロック種です。

*左写真はデュロック種です。

豚肉の生産

千葉県の養豚農家は平均2,709頭飼育しています。

千葉県の養豚農家は平均2,709頭飼育しています。

母豚は交配後、114日で分娩し、11頭の子豚を産みます。

30日くらいで離乳させ、次の交配に備えることで年間2.3回分娩させることができ、1頭の母豚から23頭くらいの肉豚を生産することができます。

1.2キログラムから1.4キログラムで生まれた子豚は6ヶ月間肥育され、体重約110キログラムで出荷されます。

上手な豚肉の選び方

●肉の色

●肉の色

良い豚肉の色は、ツヤのある淡灰紅色となります。

やや淡い灰色がかったピンク色と言っても良いでしょう。部位によって肉色の差はあり、かた、すね、そとももの一部は、やや濃いめとなります。

脂肪の色及び質

牛肉と同様に、白色または乳白色で粘りのある硬めのものが良質です。

俗に、良質の脂肪の豚肉を「餅豚」と言います。

その反対に、軟脂のものは「水豚」というような表現を使い、肉質は劣ります。

上手な保存方法

食肉は空気中に浮遊する雑菌やかび類が食肉の表面に付着して増殖することで、変質を起こします。

この変質を起こす条件として温度とのかかわりがありますので、低温での管理に留意しなければなりません。

食肉の脂肪や蛋白質が酸化すると、肉の風味を損なう原因となります。

また、食肉の表面を乾燥させると、揮発性の芳香分を失いうまみが低下します。

食肉の保存は、次の事項に注意をしてください。

- 低温(摂氏0度から2度)で保存しましょう。

- 空気を遮断するようにラッピングしましょう。

- 家庭用冷蔵庫では、豚肉は生肉で2日から4日位が賞味期限の範囲です。

出典:食肉の知識(公益社団法人日本食肉協議会)

豚肉レシピ

黒こしょうをピリッときかせれば、酒のさかなとしても楽しめます。

チバザポークの取り組み

千葉県を代表する銘柄豚肉を「チバザポーク」と称して、PR活動を展開しています。

千葉県を代表する銘柄豚肉を「チバザポーク」と称して、PR活動を展開しています。

現在、22の銘柄豚肉が協賛しており、キャッチコピーとロゴマークで消費者の皆様にちばの豚肉を知っていただくよう努めているところです。

詳しくはこちら⇒チバザポーク

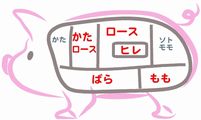

豚肉の部位別の調理法

かた

肉厚で赤身も多い部分です。ややきめが粗く、肉色も濃い部分です。

かたロース

ロース特有の肉のきめの細かさに加え、周辺筋肉がロースを取り巻く独特の形状をしています。若干の筋間脂肪が網目のように交雑し、ロースに比べ特有のコクがあります。

ロース

肉のきめは細かく、軟らかい部位です。全体的に3から5ミリメートルくらいまでに整形された皮下脂肪に覆われています。ロースの風味の決め手は、この脂肪の持つコクと風味にありますので、必要以上に脂肪を取り除くことのないようにしたいものです。

ヒレ

もっとも軟らかい部位です。周辺脂肪は完全に取り除かれますので、全部赤身となっています。トンカツやソテーとして特別に軟らかいものとして人気が高い部位ですが、豚肉の持つ特有のコクに多少欠けるきらいがあります。

ばら

別名「三枚肉」とも呼ばれ、脂肪と筋肉がバランスよく層を成しているのがよいものです。肉質は軟らかく、コクと風味に富んでいますので、脂肪が気にならなければ、ほとんどの豚肉料理に適応します。脂肪の質は軟らかい方ですから、蒸したり、揚げたり、煮込むことによって相当量の脂肪を取り除くことができます。

もも

「うちもも」、「しんたま」の二つの大きな筋肉の塊から成る、赤身の代表的な部位です。特に「うちもも」は、きめが細かく、肉色は淡く、軟らかい部分なので、料理向きによっては「ヒレ」と同様な使い方ができます。「しんたま」は肉色が濃いめですが、肉質は「うちもも」とほとんど変わりません。

もも(そともも)

牛肉で言うところの「らんいち」と「そともも」の二つの部位から成り立っています。「らんいち」の部位は、きめ細かく、軟らかい赤身です。「そともも」の部位は運動量の多い部分ですから、肉のきめは粗く、肉色もやや濃いめです。外側は全体的に皮下脂肪に覆われています。

| 部位 | ローストソテー | カツレツ | 焼き肉 | 煮込み | ひき肉 |

|---|---|---|---|---|---|

| かた |

- |

- |

- |

O |

O |

| かたロース | O |

O |

O |

- |

- |

| ロース | O |

O |

- |

- |

- |

| ヒレ | O |

O |

- |

- |

- |

| ばら | - |

- |

- |

O |

O |

| もも | - |

- |

O |

O |

- |

| そともも | - |

- |

- |

O |

O |

出典:食肉の知識(公益社団法人日本食肉協議会)

豚肉の旬

豚肉は、1年を通じて旬です。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください