ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 観光・特産品 > 県産品・伝統的工芸品 > 千葉県指定伝統的工芸品 > 伝工:木工品

更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:6680

伝工:木工品

雨城楊枝(うじょうようじ)

| 市町村名 |

君津市 |

|---|---|

| 製作者名 |

森隆夫(もりたかお) |

| 紹介文 |

雨城楊枝は、江戸時代より上総地方で作られてきた黒文字(クスノキ科落葉低木)を使った楊枝に、明治の末に先々代の森安蔵氏が、樹皮に模様を彫るなどして考案した装飾性・芸術性の高い楊枝です。 |

| 画像 |

|

梅ケ瀬楊枝(うめがせようじ)

| 市町村名 |

市原市 |

|---|---|

| 製作者名 |

髙橋章雄(たかはしあきお) |

| 紹介文 |

梅ケ瀬楊枝は、市原市にある梅ヶ瀬渓谷の黒文字を使った楊枝に、樹皮に模様を彫るなど装飾性・芸術性の高い楊枝です。 |

| 画像 |

|

ちば黒文字・肝木房楊枝(ちばくろもじ・かんぼくふさようじ)

| 市町村名 |

千葉市 |

|---|---|

| 製作者名 |

浮原忍(うきはらしのぶ) |

| 紹介文 |

楊枝(歯木・インド発祥)は538年仏教と共に伝来し、江戸時代に改良された爪楊枝、舌掃除、歯ブラシの機能を備えた楊枝の出現で庶民迄普及しました。 |

| 画像 |

|

ちば楊枝(ちばようじ)

| 市町村名 |

千葉市 |

|---|---|

| 製作者名 |

清水吉郎(しみずよしお) |

| 紹介文 |

ちば楊枝は、雨城楊枝の流れをくみ、黒文字に装飾を施した楊枝です。 |

| 画像 |

|

長生楊枝(ながいきようじ)

| 市町村名 |

睦沢町 |

|---|---|

| 製作者名 |

村杉達雄(むらすぎたつお) |

| 紹介文 |

長生楊枝は、雨城楊枝の流れをくみ、黒文字に装飾を施した楊枝です。 |

| 画像 |

|

畑沢楊枝(はたざわようじ)

| 市町村名 |

木更津市 |

|---|---|

| 製作者名 |

中山幸雄(なかやまゆきお) |

| 紹介文 |

畑沢楊枝は、雨城楊枝の流れをくみ、黒文字に装飾を施した楊枝です。 |

| 画像 |

|

桶(おけ)

| 市町村名 |

野田市 |

|---|---|

| 製作者名 |

小峯穣二(こみねじょうじ) |

| 紹介文 |

小峯さんは、父である吉一さんから受け継いだ、たがに洋銀を用いるなどの技術技法に磨きをかけてきました。 |

| 画像 |

|

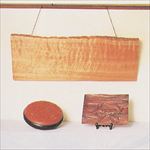

上総木彫(かずさきぼり)

| 市町村名 |

九十九里町 |

|---|---|

| 製作者名 |

倉持進(くらもちすすむ) |

| 紹介文 |

上総木彫とは、それぞれの木の持つ表情を活かし、立体的な絵柄を浮かび上がらせていく技法で、食器、盆、素彫品等を製作しています。 |

| 画像 |

|

木彫刻(もくちょうこく)

| 市町村名 |

市川市 |

|---|---|

| 製作者名 |

藪崎保治(やぶさきやすはる) |

| 紹介文 |

神社仏閣を飾る彫刻の技法(堂宮彫刻)を使い、一つの木を彫って、欄間、神輿、山車、向拝などの彫刻を生み出します。 |

| 画像 |

|

木彫(仏像彫刻)(もくちょう(ぶつぞうちょうこく))

| 市町村名 |

いすみ市 |

|---|---|

| 製作者名 |

川島康文(かわしまやすふみ) |

| 紹介文 |

川島さんは、伝統的な仏像彫刻技法を10年間仏師の元で修業して習得しました。 平成12年に独立して以来、寺院に祀る如来像、菩薩像、不動明王像や神社の神像など数多くの作品を手掛けてきました。また荒彫彫刻など、自らの感性を生かした新しい作品作りにも意欲的に取り組んでいます。 |

| 画像 |

|

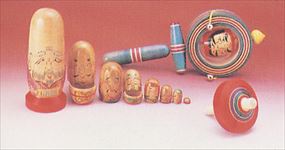

木地玩具(きじがんぐ)

| 市町村名 |

南房総市 |

|---|---|

| 製作者名 |

太田衞(おおたまもる) |

| 紹介文 |

木地玩具とは、「ろくろ」で作る木製玩具のことを言い、独楽、輪抜きダルマ、けん玉、車ものなどがあります。 |

| 画像 |

|

建具組子(たてぐくみこ)

| 市町村名 |

いすみ市 |

|---|---|

| 製作者名 |

最首善雄(さいしゅよしお) |

| 紹介文 |

組子とは、釘を使わずに木を1本1本組み付けしていく技術で、飛鳥時代から永い年月をかけて磨き抜かれた木工技術です。 |

|

画像 |

|

楽堂象嵌(木象嵌)(らくどうぞうがん(もくぞうがん))

| 市町村名 |

我孫子市 |

|---|---|

| 製作者名 |

内山春雄(うちやまはるお) |

| 紹介文 |

木象嵌とは、切り抜かれた色合いの異なる木片を地板に空けた穴にはめ込む工程を繰り返すことで模様や絵画を作製する技法です。 |

| 画像 |

|

日本産榧囲碁盤・将棋盤(にほんさんかやいごばん・しょうぎばん)

| 市町村名 |

|

|---|---|

| 製作者名 |

三浦勝巳(みうらかつみ) |

| 紹介文 |

日本産榧囲碁盤・将棋盤は、その名のとおり、今では大変貴重となった国産の榧に拘って製作された囲碁盤・将棋盤です。 |

| 画像 |

|

指物家具(さしものかぐ)

| 市町村名 |

|

|---|---|

| 製作者名 |

大谷智明(おおたにともあき) |

| 紹介文 |

指物家具の由来はいくつかありますが、木材に「ホゾ」と言われる凸凹をつくり、木と木を「さし合わせる」ことから指物というのが有力です。その指物技法を用いて製作した家具を指物家具と言います。 大谷さんは、家具産地静岡にて家具指物師に師事し、独立後、長南町に移転し伝統工法を用いたオリジナル家具を製作しています。 |

| 画像 |

|

関連情報

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください