ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 普及・技術 > 千葉県農業改良普及情報ネットワーク > フィールドノート履歴一覧 > フィールドノート履歴一覧(畜産) > 地域で取組む子牛の飼養管理技術の改善

更新日:令和8(2026)年1月26日

ページ番号:557087

地域で取組む子牛の飼養管理技術の改善

1.背景

袖ケ浦市の酪農は、酪農家戸数が君津地域の半数以上を占め、50歳以下の比較的若い酪農家が多いことが特徴です。子牛の飼養管理は、生涯の生乳の生産性に大きく影響するとされており、市内の若い酪農家11名で構成する袖ケ浦市酪農研究会は、会員の子牛の飼養管理技術の向上意欲が高く、かねてより子牛の哺育・育成に係る勉強会を、千葉県農業共済組合連合会中央家畜診療所と一緒に行ってきました。

近年のコロナ渦で、勉強会実施が一時期途切れましたが、子牛の飼養管理方法を会員同士で情報を共有し、改善につなげたいという意向があったことから、令和3年度に袖ケ浦市酪農研究会、JAきみつ、南部家畜保健衛生所、農業事務所が連携し、子牛の哺育に関する調査を実施し、袖ケ浦市酪農研究会が勉強会を実施しました。今回は、こうした地域での取組を紹介します。

2.令和3年度の取組

(1)飼養管理状況の調査

9戸で、分娩時の管理や子牛の飼養環境、初乳の給与に関する項目を聞き取り調査しました。哺育管理の方法は、初乳の給与量は多くの農家が推奨されている量を与えており、離乳時期は農家ごとに日齢や体格、食べられる固形飼料の量等、目安に違いがあることがわかりました。また、母牛からの病気の伝搬を防ぐために、パスチェラーザーを用いて初乳を加熱殺菌してから子牛に給与する工夫をしている農家もいました。子牛の暑熱・寒冷対策は、更に取り組める可能性があることがわかりました。

写真1.加熱殺菌用パスチェライザー

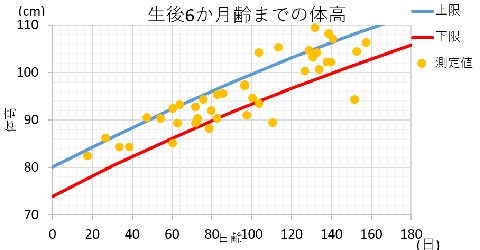

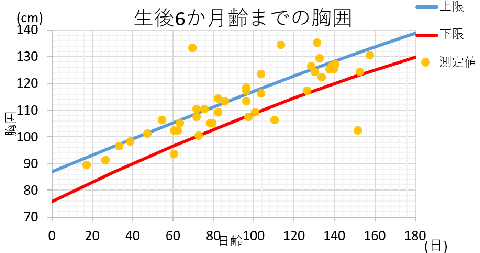

(2)牛体測定調査

6か月齢以下の子牛の体高、胸囲を測定し、発育状況を確認しました。体測は、6月と12月の2回実施し、1回当たり5頭を目安に、それぞれ別の個体を測定し、体測を実施した頭数は合計で70頭となりました。測定結果は、個体によって発育にばらつきがある農家がいたものの、一般社団法人ホルスタイン登録協会が生産寿命の延長が期待できる発育値として定めている推奨発育値の範囲に収まっており、生後6か月齢までの子牛の発育の状況は、概ね良好な状態であることがわかりました。

図1.体測結果(体高)

図2.体測結果(胸囲)

(3)勉強会の実施

袖ケ浦市酪農研究会主催の勉強会にて、これらの結果を報告し、中央家畜診療所から子牛の暑熱・寒冷対策に関して講演と会員同士の意見交換を行いました。出席した8名の酪農家からは、子牛の低体温時の対処法に関する質問があったり、哺育管理の方法をお互いに助言したりするなど、改善しようとする意欲が見られました。

写真2.勉強会の様子

3.令和4年度の取組

(1)育成期の調査の実施

牛の初めての分娩は、生後24か月齢が目標とされており、そのためには生後14か月齢までに受胎する必要があります。初産分娩月齢の遅れは、子牛の飼養管理に係る費用や労働時間の増加に繋がるため、令和4年度は各農家の離乳後から分娩までの管理の方法と昨年調査した牛の繁殖開始時期にたる生後12か月齢から16か月齢での発育の調査を実施しています。

(2)管理の改善

調査を実施する中で、自身の子牛への飼料給与量を見直そうとする農家もおり、後の生乳生産量の向上に繋がることを期待しています。

初掲載:令和5年1月

君津農業事務所改良普及課

北部グループ

普及指導員 加藤 久美子

電話番号:0438-23-0299

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください