ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 次世代自動車の普及・促進 > 次世代自動車について > 燃料電池自動車を見てみよう!

更新日:令和6(2024)年6月17日

ページ番号:413748

燃料電池自動車を見てみよう!

県では、水素社会実現に向けた取組として、水素を燃料とする燃料電池自動車を公用車として導入するとともに、各種イベントへの展示などにより、次世代自動車の普及啓発を行っています。

このページでは、県が保有する燃料電池自動車について、詳しくご紹介します!!

千葉県が保有している燃料電池自動車って?

平成27年度に導入した、ブルーの色が眩しい燃料電池自動車です。

県が保有する燃料電池自動車の走行距離は、満充填で約650キロメートルです。(※走行距離は、使用環境や運転方法に応じて大きく異なります)

燃料電池自動車ってそもそもどんな車?

燃料は水素!走行時に発生するのは水のみ

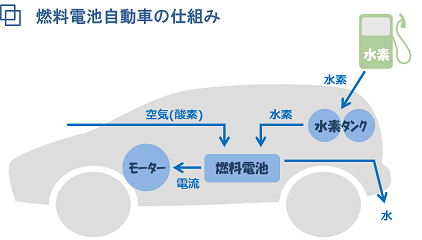

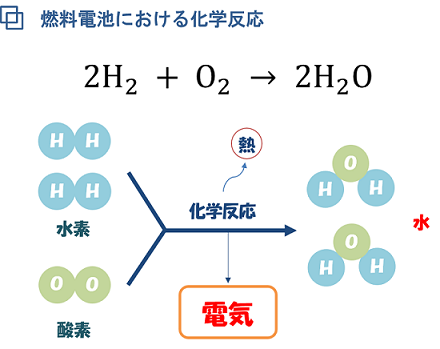

ガソリンを燃やして動力を得るガソリン車とは異なり、燃料電池自動車は、燃料の水素と空気中の酸素の化学反応によって発生した電気によりモーターを動かして走行します。走行時には、地球温暖化の原因となる二酸化炭素や大気汚染の原因となる窒素酸化物などを含む排気ガスを出さず、水のみを排出する、環境にやさしい車です。

※なお、水素を燃焼させて動力を得る車を「水素自動車」と呼びます。燃料電池自動車とは別種の車です。

燃料電池自動車特有の機能や性質を見てみよう

水素の充填はどこでできるの?

燃料電池自動車の燃料である水素は、全国に展開されている水素ステーション(ガソリン車で言うとガソリンスタンドのような施設)で充填が可能です。充填する水素は高圧で圧縮されており、水素の充填に要する時間は1回あたり3分程度です。

外観はガソリンスタンドの給油時とそっくり!

水素はどうやって充填されるの?

水素の充填ってなかなかイメージができないですよね。そこで、水素充填の様子もご紹介します。

充填口の扉を開けます。水素ステーションの方が車両の水素タンクの機能等に問題がないことを確認した後、内側のキャップを外します。

内側のキャップを外すとかっこいい充填口が。

ノズルをセット!

シュー、という気持ちのいい音とともに、水素が充填されていきます。

3分くらいで満充填!キャップ等を閉めて充填完了。

水はどうやって排出されるの?

水素と酸素の化学反応によって発生した水はどのように排出されるのでしょうか。

水はある程度溜まってくると、自動で排出されますが、手動で排出させることもできます。

ハンドル横のボタンを押すと、、、、

あ!水が出てきた!!

走行時はとても静か。電力源としても活用可能

燃料電池自動車のその他の特徴としては、

- アクセルを踏んだ後の応答性がよい

- エンジンがないため、騒音や振動が少なく静か

などが挙げられます。

また、燃料電池自動車のような電動車で発電した電気を外部に供給する機能が注目されています。

今後も県内のイベント等に燃料電池自動車の出展を予定しておりますので、燃料電池自動車に興味が出てきた方は、ぜひイベント等に足を運んでいただき、実物を見に来てください!(※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、出展予定のイベントが中止となる場合がありますので、ご了承ください。)

県の車を見かけたらチーバくんを探してみよう

県の保有する燃料電池自動車には、チーバくんのシールがたくさん貼ってあります。

県内でチーバくんがラッピングされた燃料電池自動車を見かけたら、チーバくんがどこにいるか探してみてください!

あら、ここにもチーバくんがいるよ!

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください