ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 普及・技術 > 千葉県農業改良普及情報ネットワーク > フィールドノート履歴一覧 > フィールドノート履歴一覧(施設野菜) > 猛暑によりスイカの需要は右肩上がり!抑制スイカを作ろう!

更新日:令和7(2025)年3月12日

ページ番号:744275

猛暑によりスイカの需要は右肩上がり!抑制スイカを作ろう!

1.はじめに

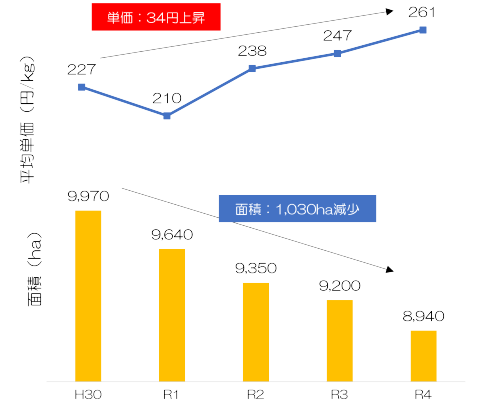

千葉県では、印旛地域、山武地域を中心に5~7月に出荷する促成・半促成スイカが栽培されています。千葉県も同様ですが、全国では生産者の高齢化等により、スイカの作付面積が減少し、供給量が減少しており、東京都中央卸売市場の単価は年々上昇しています(図1)。また昨今夏場が猛暑であるため、8月以降のスイカ需要も高止まりしており、例年より高値で取引されています。

そのような中で印旛地域、山武地域では、8月下旬から10月に出荷する抑制スイカの生産が増加しています。富里市においては、令和5年に知名度向上を目指して抑制スイカの名称を公募し、市内小学生が「富里秋すいか」と命名しました(写真1)。今回は抑制スイカのメリット、留意点等を紹介いたします。

図1全国におけるスイカの面積及び平均単価の推移

*資料:平均単価は、独立行政法人農畜産業振興機構「東京都中央卸売市場(4市場)における出荷量・面積」

面積は、農林水産省「野菜生産出荷統計」による

写真1富里秋スイカお披露目会の様子(令和5年8月28日)

*引用:富里市HPより

2.抑制スイカのメリット、留意点、栽培のポイント

(1)抑制スイカのメリット

・促成・半促成スイカは、低温下で栽培するため、草勢維持のため接木が必要ですが、抑制スイカは実生苗で栽培できる。

・促成・半促成スイカで使用したトンネルをそのまま利用できる(ハウスも可能)。

・促成・半促成スイカに比べ、栽培期間が短い(交配後34日程度で出荷)

(2)抑制スイカの留意点

・促成・半促成スイカに比べて抑制スイカは「果肉が柔らかくなる」「果肉の色が薄くなる」「玉が小さくなる」傾向があるため、3本1果を推奨(併せて耐暑性・耐病性品種を選定)。

・セル苗(若苗)定植で活着をスムーズに。

・生育前半(着果するまで)はしっかり虫対策、後半はうどんこ病等の病気対策をする。特に生育初期は後段の「スイカ退緑えそ病」に注意。

(3)栽培(播種・定植時)のポイント

播種時

・6月下旬から7月上旬を目安に40から50穴のセルトレイに播種後、新聞紙を上に置く。数日後には出芽するので、夕方に取り除き、光に順化させる。その後にかん水する。

定植時

・播種10日から14日程度で定植(株間60cm以上)。若苗で定植し、活着させる。

・ベットの温度抑制が重要であるため、シルバーマルチ等昇温抑制効果のあるマルチの使用が望ましい。前作のマルチ(グリーンマルチ)を使用する場合は、マルチに塗布剤を散布する、あるいは植穴を大きく開け、熱風が逃げる等の対策を講じる。

交配・収穫時

・交配は8月上旬から中旬が目安。昨今の猛暑で交配後の熟期が短くなり、収穫の前倒しが 想定されるため、積算温度を把握し、早めに試し切りして、収穫基準(適期)を決める。

3.スイカ退緑えそ病について

タバココナジラミが媒介するウイルス病「スイカ退緑えそ病」が令和6年8月に千葉県のスイカで初めて発生が確認されました。

トマトの黄化葉巻病同様、以下のコナジラミ対策が必要です。

(1)苗からの持ち込みを防ぐ(健全な苗を育苗)

・育苗ハウス開口部への防虫ネット(0.4mm以下が望ましい)被覆、黄色粘着シートの利用等成虫の侵入防止と密度低下に努める。

・育苗ハウス、本圃周辺の雑草は除去する(播種、定植前から実施)。また育苗ハウス内へはスイカ以外の植物を持ち込まない(特にウリ科は×)。

・育苗期からの薬剤防除などにより苗から本圃へのタバココナジラミの持ち込みを防ぐ。

(2)生育初期における抜き取りの実施

・発病株は伝染源となるため、発見次第直ちに抜き取り、ビニール袋などに入れて枯死するまで密閉処理する。

(3)作の終盤までしっかり防除

・コナジラミ類に効果の高い薬剤で定期的に防除する。なお薬剤抵抗性発達回避のため同一系統の薬剤の連用は避ける。

(4)密閉処理の徹底

・栽培終了時に施設・トンネルを密閉してタバココナジラミを死滅させ、施設・トンネル外への飛散を防止する。

写真2スイカ退緑えそ病の症状(令和6年8月14日)

初掲載:令和7年3月

印旛農業事務所 改良普及課

八街・富里グループ

普及指導員 福田 匠

電話番号:043-483-1128

お問い合わせについて

お問い合わせに対しては、千葉県の農業振興の観点から、千葉県下の営農技術としての情報を基本として

対応、情報提供させていただいております。

農業を職業とされる方向け技術のため、家庭菜園向けの技術については、対応に不向きなものもあるため、

園芸に関する各種雑誌・書籍もご覧ください。

また千葉県外の方は、地域事情に合わせた技術情報が得られますので、各都道府県の普及指導センター等へ

お問い合わせください。→各都道府県の普及指導センター(一般社団法人全国農業改良普及支援協会HP)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください