ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年1月16日

ページ番号:2163

健康づくり

健康づくり

健康ちば21(第3次)

健康であることは、県民1人ひとりが幸せな人生を送るための基盤です。

本県でも、急速な少子高齢化の進行により、医療や介護の負担が一層増すと予想されている中で、心豊かに生活できる社会を実現するには、生活習慣病を予防するとともに、社会生活を営むために必要な環境を維持・向上させ、健康づくりを推進することが重要です。

そのため、元気に過ごす力を高めることを目指し、「全ての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」を基本理念として、千葉県の健康増進計画「健康ちば21(第3次)」を策定しました。

1 計画の位置付け

- 健康増進法第8条による都道府県健康増進計画

- 県民の健康づくりに関する施策についての基本的計画

2 計画の期間

令和6年度から17年度までの12年間

3 計画の総合目標

- 健康寿命の延伸

- 健康格差の縮小

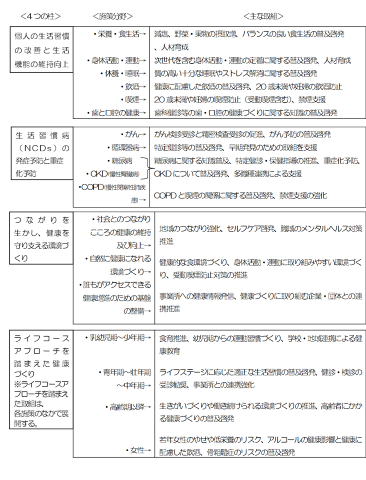

4 4つの柱(施策の方向性)

総合目標を達成するための施策の方向性を4つに区分し、取り組みます。

- 個人の生活習慣の改善と生活機能の維持向上

-

生活習慣病(NCDs)の発症予防と重症化予防

-

つながりを生かし、健康を守り支える環境づくり

-

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

5 具体的取組

6 「目指そう!元気ちばけん」の推進

健康ちば21(第3次)では、「目指そう!元気ちばけん」を掲げ、県民と関係者が一丸となって、総合目標である「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を目指します。

「目指そう!元気ちばけん」

食事は減塩(げんえん)

運動(うんどう)は+10(プラス・テン 今より10分多くからだを動かす)

休養(きゅうよう)は睡眠でしっかりと

地域(ちいき)の人とつながって

延ばそう健康寿命!

健診・検診(けんしん)は必ず受けて

なくそう健康(けんこう)格差!

地域リハビリテーション広域支援センター等

障害のある人(子どもを含む)や高齢者、さらには生活を共にする家族等を含め地域に暮らす全ての県民が、いつまでも生き生きとした生活を送ることができる社会を目指し、リハビリテーションの視点から保健・医療・福祉等の関係機関をつなぎ、適切な支援が切れ目なく提供されるように関係機関等の支援体制の整備を図る「地域リハビリテーション」の取組が重要です。

県では、二次保健医療圏域ごとの地域リハビリテーション関係機関への支援を行う「地域リハビリテーション広域支援センター」を県内9箇所に、地域リハビリテーション広域支援センターへの支援を行い、県全域の地域リハビリテーションの推進を図る「千葉県リハビリテーション支援センター」を県内1箇所に指定し、それらに加えて「地域リハビリテーション広域支援センター」の支援機能を充実させる役割を担う「ちば地域リハ・パートナー」を指定することにより、地域リハビリテーションの充実を進めています。

千葉県リハビリテーション支援センター

| 名称 |

所在地 |

電話 |

|---|---|---|

| 千葉県千葉リハビリテーションセンター |

千葉市緑区誉田町1-45-2 |

043-291-1831(代) |

地域リハビリテーション広域支援センター

| 二次保健医療圏 |

名称 |

所在地 |

電話 |

|---|---|---|---|

| 千葉 |

おゆみの中央病院 |

千葉市緑区おゆみ野南 |

043-300-3355(代) |

| 東葛南部 |

新八千代病院 |

八千代市米本2167 |

047-488-3251(代) |

| 東葛北部 |

旭神経内科リハビリテーション病院 |

松戸市栗ケ沢789-1 |

047-385-5566(代) |

| 印旛 |

成田リハビリテーション病院 |

成田市南三里塚18-1 |

0476-37-4111(代) |

| 香取海匝 |

総合病院国保旭中央病院 |

旭市イ1326 |

0479-63-8111(代) |

| 山武長生夷隅 |

九十九里病院 |

山武郡九十九里町片貝2700 |

0475-76-8282(代) |

| 安房 |

亀田総合病院 |

鴨川市東町929 |

04-7092-2211(代) |

| 君津 |

国保直営総合病院君津中央病院 |

木更津市桜井1010 |

0438-36-1071(代) |

| 市原 |

白金整形外科病院 | 市原市白金町1-75-1 |

0436-22-2748(代) |

千葉県福祉ふれあいプラザ

高齢者の介護に関する知識及び技術を普及するための「介護実習センター」、高齢になっても元気に自立した生活を送るための健康づくり・介護予防を支援する「介護予防トレーニングセンター」、及び高齢者をはじめとする県民の方々にスポーツ・文化等に関する活動の機会を提供する「ふれあいホール」の3施設で構成された複合施設です。

- 所在地

〒270-1151我孫子市本町3丁目1番2号(けやきプラザ内)

- 電話番号

04-7165-2881(代表)

特定健診・特定保健指導制度

制度の概要

日本人の死因の約5割は生活習慣病で、その半数はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)関連疾患です。メタボリックシンドロームを放置すると、動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中などの重大な病気を引き起こす原因となります。

この特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診(特定健康診査)を実施し、その結果により、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣改善のサポート(特定保健指導)を実施する制度です。

特定健診の対象者は、40歳から74歳までの被保険者及び被扶養者で、医療保険者が実施します。特定健診の項目は、質問票(服薬歴、喫煙歴等)、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、血圧測定、理学的検査(身体診察)、検尿(尿糖、尿蛋白)、血液検査(脂質検査、血糖検査、肝機能検査)などです。特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。

特定健診を受けるには、医療保険者から、対象者に受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が届きます(郵送や手渡し等)ので、届き次第、受診券(利用券)と被保険者証を持って、医療保険者の案内する実施場所に行きます。詳しくは、加入している医療保険者にご確認ください。

| 主な医療保険者の種類 | 問い合わせ先 |

|---|---|

| 国民健康保険 | 住所地の市区町村国民健康保険担当課 |

| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 全国健康保険協会千葉支部 |

| 共済組合 | 各共済組合支部の事務局 |

| 健康保険組合 | 各健康保険組合の事務局 |

健康増進事業

国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的として医療以外の保健事業についても老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づき行ってきました。

しかし、医療制度改革により平成20年度から、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に全面改正され、医療保険者が40歳以上74歳以下の被保険者及び被扶養者に対し生活習慣病予防に着目した特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診・保健指導」という。)を実施することになりました。

これに伴い、従来の基本健康診査を中心とする老人保健事業のうち、特定健診・保健指導を含む高齢者の医療の確保に関する法律に定められたもの以外については、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業として位置付けられ、引き続き市町村が実施することとされました。

保健事業の種類と概要

(1)健康手帳

ア 特定健診・保健指導等の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療を確保することを目的とします。

イ 40歳以上で、特定健診又は健康増進事業を受けた者に対し利用を促します。

(2)健康教育

ア 生活習慣病の予防や健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自分の健康は自分で守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に役立てることを目的とします。

イ 健康教育の種類は、個別健康教育及び集団健康教育があり、40歳から64歳までの者及びその家族等を対象に行われます。

(3)健康相談

ア 心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に役立てることを目的とします。

イ 健康相談の種類は、重点健康相談、総合健康相談があり、40歳から64歳までの者を対象に行われます。

(4)健康診査

ア 生活習慣病予防に着目した健診を行い、その結果、必要な者に対して、保健指導を行います。

イ 健康診査の種類は、生活保護世帯等の者に対する健康診査及び保健指導、歯周病検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診があります。

ウ 健康診査の対象者は40歳以上の生活保護世帯等の者です。また保健指導については、40歳以上74歳までの生活保護世帯等の者が対象となります。歯周病検診については20・30・40・50・60・70歳の者、骨粗鬆症検診は40・45・50・55・60・65・70歳の女性、肝炎ウイルス検診は40歳以上の者等に行われます。

(5)訪問指導

ア 療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族等に対して、保健師等が訪問して、その健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、これらの者の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とします。

イ 対象者は40歳から64歳までの者で、その心身の状況等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者に行われます。

ウ 訪訪問担当者は、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士等です。

(6)総合的な保健推進事業

市町村が実施する各健診等に追加の項目を実施することで、個々のリスクに着目した対応が適切に行われ、将来の健診の在り方へ資することを目的とします。

- 問い合わせ先

各市役所・町村役場健康増進事業担当課へお問合せください。

がん検診

がんは、昭和57年から千葉県の死因別 死亡割合の第1位となっており、がん死亡率は現在も増加傾向にあります。

がん検診の目的は、無症状の健康な集団からがんに罹患している(疑いのある)人を早期発見し、必要かつ適切ながん診療につなげることにより、がん死亡者を減らすことです。

がん検診によってがん死亡率を減らすためには、死亡率減少効果が科学的に証明されている検診を、適切な精度管理の下で実施し、多くの人が受診する(受診率を上げる)ことが重要です。

がん検診は当該市町村の区域内に居住地を有する者を対象に、市町村が実施主体となっています。

がん検診の種類

| 種類 |

対象者 |

受診間隔 |

検査項目 |

|---|---|---|---|

| 胃がん検診 |

50歳以上 ※当分の間、胃部エックス線検査については40歳以上に対し実施可 |

2年に1回 ※当分の間、胃部エックス線検査については年1回実施可 |

|

| 子宮頸がん検診 |

20歳代 |

2年に1回 |

|

| 子宮頸がん検診 | 30歳以上 | 2年に1回 |

|

| 子宮頸がん検診 | 30歳以上 | 5年に1回 ※罹患リスクが高い者については1年後に受診 |

|

| 肺がん検診 |

40歳以上 |

年1回 |

|

| 乳がん検診 |

40歳以上 |

2年に1回 |

|

| 大腸がん検診 |

40歳以上 |

年1回 |

|

※検診の結果、精密検査の必要性の有無が通知されます。

要精検といわれた方は、必ず医療機関で精密検査を受診してください。

自覚症状のある方は、検診を待たずに、専門の医療機関を受診しましょう。

- 問い合わせ先

各市役所、町村役場のがん検診担当課

お問い合わせ

*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください