ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 千葉県気候変動適応センター > 熱中症と暑さ指数について

更新日:令和7(2025)年1月8日

ページ番号:455652

熱中症と暑さ指数について

熱中症について

熱中症とは、高温環境下などで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態のことを言い、屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症してしまうことがあります。

東日本・西日本で記録的高温となった2018年(平成30年)には、全国で92,710人、千葉県においても4,136人が熱中症で救急搬送されました。

千葉県における熱中症救急搬送者数の経年変化

出典)消防庁HPのデータをもとに、千葉県作成

※調査期間は、2010年から2014年及び2020年は6から9月、その他は5から9月

暑さ指数(WBGT)について

暑さ指数は、WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature、湿球黒球温度)とも呼ばれ、熱中症予防を目的として1954年にアメリカで提案された指標です。人間の熱バランスに影響の大きい、気温・湿度・輻射熱の3つの要素を取り入れた指標であり、表1・表2のとおり労働環境や運動環境の指針として有効と認められ、ISO等で国際的に規格化されています。単位は摂氏度(℃)で示されますが、気温とは異なる値となります。

| WBGT (℃) |

注意すべき 生活活動の目安 |

注意事項 |

|---|---|---|

| 危険 31以上 |

すべての生活活動で起こる危険性 | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |

| 厳重警戒 28から31 |

すべての生活活動で起こる危険性 | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 |

| 警戒 25から28 |

中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |

| 注意 25未満 |

強い生活活動でおこる危険性 | 一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |

出典)日本生気象学会,「日常生活における熱中症予防指針Ver.4」(「から」は、以上・未満を示す。)

表2. 運動に関する指針

| WBGT (℃) |

熱中症予防運動指針 |

|---|---|

| 31以上 |

運動は原則中止 特別な場合以外は運動を中止する。 特に子どもの場合には中止すべき。 |

|

28から31 |

厳重警戒(激しい運動は中止) 熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。 |

| 25から28 |

警戒(積極的に休憩) 熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。 |

| 21から25 |

注意(積極的に水分補給) 熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。 |

| 21未満 | ほぼ安全(適宜水分補給) 通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。 |

(※)暑さに弱い人:体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など

出典)日本スポーツ協会,「熱中症予防のための運動指針」

環境省熱中症予防情報サイト![]() では、春から秋にかけて、全国の暑さ指数を確認することができます。

では、春から秋にかけて、全国の暑さ指数を確認することができます。

また、暑さ指数については、環境情報チャンネル「暑さ指数ってなぁに?」![]() において、わかりやすく解説しています。

において、わかりやすく解説しています。

熱中症警戒アラートについて

環境省と気象庁は、暑さ指数を用いて、府県予報区等を単位(千葉県は、県で一単位)として熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際、国民に対し危険な暑さへの注意を呼びかける「熱中症警戒アラート」を運用しています。(2020年に関東甲信地方で試行され、2021年から全国を対象に運用が開始されました。)発表の基準は、前日の午後5時及び当日の午前5時の時点で、暑さ指数が33以上になると予測される地点がある場合となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

暑さ指数(WBGT)と熱中症発生状況について

熱中症は梅雨の合間に急に暑くなった時期や梅雨明け後、また、暑さ指数が28を超えると急激に増加する傾向にあります。

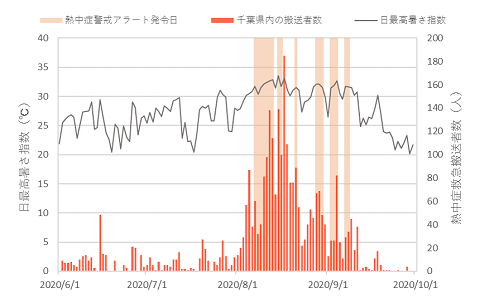

例として、2020年度(令和2年度)の千葉県における熱中症救急搬送者数は、梅雨明けの8月1日ごろから増加傾向にあり、熱中症警戒アラートが連続して発表された8月7日以降は、10日間で868人が熱中症により救急搬送されました。

グラフに記載のある日最高暑さ指数は、県内14地点の日最高暑さ指数の平均の値である

千葉県内の熱中症救急搬送者数状況

千葉県内の熱中症救急搬送者数と日最高暑さ指数の関係

出典)消防庁HP及び環境省熱中症予防情報サイトの

データをもとに、千葉県作成

熱中症を防ぐには~私たちにできる適応策~

熱中症は、一人一人が早い段階で注意すれば、予防することができます。次のようなことに気をつけて、生活しましょう。

- 暑さを避ける

室内

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整する

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・遮光カーテン、すだれ、打ち水など涼しく過ごす工夫をする

屋外

・日傘や帽子の着用、涼しい服装にする

・日陰の利用、こまめな休憩

・暑い日や時間帯は決して無理をしない

- こまめな水分補給

・のどが渇く前に、こまめに水分を補給する(目安は1日あたり2リットル)

・たくさん汗をかいた時は、水分と共に塩分も補給

- 体調管理や暑さに備えた体づくり

・体温測定、健康チェック、体調が悪いと感じた時は無理せず自宅で静養

・暑くなり始めの時期から適度に運動(「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度)

暑さ指数の活用

暑さ指数計を用いることにより現場の暑さ指数をリアルタイムで把握することは、熱中症予防策を講じる一助となります。千葉県環境研究センター(千葉県気候変動適応センター)では、以下の普及啓発事業を実施しています。

(参考)暑さ対策の効果について

日傘の効果

日傘は直射日光を遮り、体感温度を下げる効果があり、熱中症対策に有効です。

日傘は直射日光を遮り、体感温度を下げる効果があり、熱中症対策に有効です。

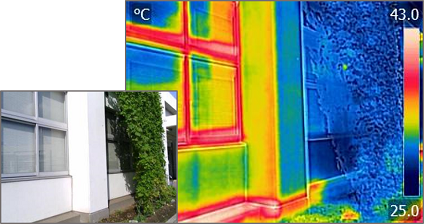

屋外での日傘の効果を調査した結果、日傘を使用した場合は、表面温度の上昇幅が小さくなる傾向にあり、一方で、日傘を使用しない場合は、表面温度の上昇幅が大きく、頭頂部の温度は最大で約7度上昇しました。

【実験方法】

日向にいた後の表面温度を、サーモグラフィ―カメラで比較

- 実験時間:15分(11時55分から12時10分)

- 天気:晴れ

- 気温:35℃

日傘の効果については、こちらもご覧ください。

環境情報チャンネル「どのくらい違う?!日傘の効果を検証しよう」![]()

グリーンカーテンの効果

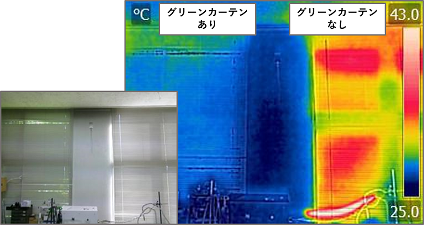

グリーンカーテンは、アサガオ、ゴーヤなどのつる性の植物で建物の窓や壁をカーテンのように覆うもので、植物の力を利用して、夏の暑さを軽減することができます。

グリーンカーテンは、アサガオ、ゴーヤなどのつる性の植物で建物の窓や壁をカーテンのように覆うもので、植物の力を利用して、夏の暑さを軽減することができます。

ゴーヤでグリーンカーテンを作り、サーモグラフィーカメラで、建物の表面温度を測定したところ、グリーンカーテンがある場所は、日差しが遮られ、表面温度の上昇が抑えられていました。

また、屋外の気温が32℃のとき、グリーンカーテンがある場所の気温は29℃でした(葉の水分が蒸発する際に周辺の温度を下げる働きがあるため、体感的にはさらに涼しく感じます)。

建物の表面温度(屋外)

建物の表面温度(屋内)

|

|

|

グリーンカーテンの効果については、こちらもご覧ください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください