ここから本文です。

![]()

更新日:令和7(2025)年3月11日

ページ番号:746520

クビアカツヤカミキリ(特定外来生物)の県内初確認について

発表日:令和7年3月11日

環境生活部自然保護課

クビアカツヤカミキリ(特定外来生物)の幼虫が柏市内で発見されました。

県内では初の確認事例ですが、サクラやウメなどの樹木に寄生し、幼虫が内部を食い荒らすことで、サクラ並木や果樹園などへの被害が国内各地で発生しています。

被害防止にあたっては早期発見・早期駆除が重要であるため、発見した場合は、県または自治体窓口への速やかな通報をお願いします。

1.経緯(柏市からの情報提供)

令和6年10月上旬 クビアカツヤカミキリと疑われる痕跡(フラス)を確認。

10月25日 被害木の薬剤処理が完了。

令和7年 1月27日 DNA分析の結果、クビアカツヤカミキリと確定。

2.クビアカツヤカミキリによる被害について

クビアカツヤカミキリは人への被害は出しませんが、サクラやウメ、モモ等のバラ科樹木に寄生し、幼虫が樹木内部を食い荒らし枯らしてしまうため、果樹に対しての農業被害や公園や街路樹では倒木などの被害が発生するおそれがあります。被害を防ぐためには、早期発見、早期駆除が重要です。

3.県民のみなさまへ(発見した場合の対応)

本種と思われるカミキリムシ(死体を含む)や痕跡(フラス)を発見した場合は、以下の対応をお願いします。

・ 速やかに千葉県自然保護課生物多様性センター(043-265-3601) または地元自治体窓口へ通報してください。

通報いただきたい情報: 発見日時、発見場所・発見時の状況、写真

・ 成虫を捕まえた場合は、踏みつぶす、叩くなどにより、必ず、その場で駆除してください。(特定外来生物のため、生きた状態での持ち運びが禁止されています。)

4.クビアカツヤカミキリについて

クビアカツヤカミキリはサクラやモモ、ウメ、スモモなどの樹木に卵を産み付けます。幼虫は樹木内部を食い荒らし、フラス(幼虫の糞と木くずが混ざったもの)を排出します。フラスは5月から9月によく見られます。

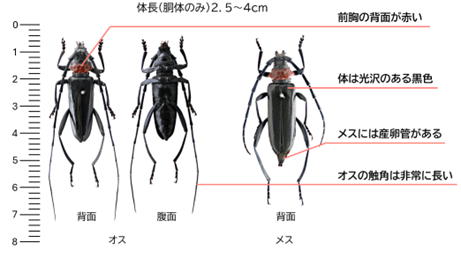

5月末から8月にかけて成虫になり、樹木から出てきます。成虫の体長(胴体のみ)は2.5センチから4センチ、前胸の背面が赤いのが特徴で、冬を越すことはありません。

〇クビアカツヤカミキリのフラス(幼虫の糞と木くずが混じったもの)の例

(写真提供:埼玉県環境科学国際センター)

〇クビアカツヤカミキリの被害例

成虫脱出孔 幼虫の食痕

(写真提供:埼玉県環境科学国際センター)

〇クビアカツヤカミキリの成虫

(写真提供:千葉県立中央博物館)

5.関係ページ

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください