ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年11月12日

ページ番号:9235

千葉県里山条例

1千葉県里山条例とは

千葉県里山条例とは、「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」のことで、平成15年3月7日公布、同年5月18日に施行されました。

目的

「里山」は、農林業の生産の場であると同時に多様な生き物の生育空間や景観形成、防災や気象緩和等にも大きな役割を果たしています。

このような里山の保全・整備は、長い間土地所有者のみに委ねられてきましたが、環境の世紀を向かえ、適正な役割分担の下に県民全てがこれに関わるとともに、余暇や教育に係る活動の場等として里山の活用を進めることにより、人と里山との新たな関係を構築し、豊かな里山を次の世代に引き継ぐことを目的としています。

背景

「里山」は、古くから人々の生活に深く関わりながら、維持管理され、房総の原風景を形成してきました。

昭和30年代以降、生活様式や農業生産方法の変化、また、農林業者の減少や高齢化などにより、手入れがされず放置される里山が増加しています。

千葉県では、首都近郊を中心に都市開発が進み、農地や森林の住宅地や工業用地への転換が進んだ結果、産業都市として発展し、県民人口は600万人を超えましたが、その一方で里山は大きく減少してしまいました。

このように、人と里山との関わりが薄れてきた結果、貴重な自然環境である里山には廃棄物などが不法に投棄されるようになってしまいました。

2条例の概要

定義

里山条例では、「里山」について次のとおり定義しました。また、この条例でいう「里山活動団体」「土地所有者等」についても定義しました。

- 里山:人里近くの樹林地またはこれと草地、湿地、水辺地が一体となった土地

- 里山活動団体:里山の保全、整備及び活用に係る活動を積極的かつ主体的に行う団体

- 土地所有者等:里山の所有者または里山を使用収益する権原をもつ者

基本理念

里山の保全、整備及び活用は次の基本理念に基づいて行われなければならないと定めました。

- 里山の有する多面的機能の積極的評価

- 将来の県民へ継承されるべき里山の有する伝統的文化の重要性の認識

- すべての県民の積極的かつ主体的な活動

- 県、市町村、県民、里山活動団体、土地所有者等の適正な役割分担及び協働

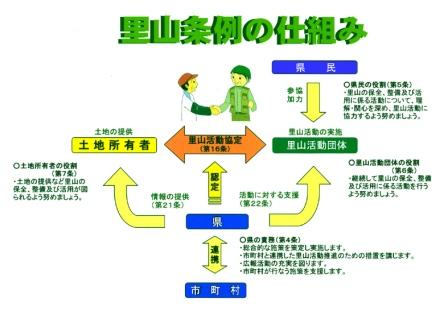

県民・土地所有者等・里山活動団体の役割及び県の責務

里山の保全、整備、活用をすすめるにあたり、県民・土地所有者等・里山活動団体及び県が、それぞれの立場で行うべき役割分担について、次のように定めました。

県民の役割

- 里山の保全、整備および活用に係る活動について、関心を持ち、理解を深めるよう努めるとともに、その活動に協力するよう努めましょう。

- 県が実施する里山に係る施策に協力するよう努めましょう。

土地所有者等の役割

- 里山の保全、整備および活用が図られるよう努めましょう。

里山活動団体の役割

- 里山への理解を深め、里山の保全、整備および活用に係る活動を積極的に行うよう努めましょう。

- 県が実施する里山に係る施策に協力するよう努めましょう。

県の責務等

- 「里山基本計画」を策定し、里山の保全、整備および活用についての施策を総合的・計画的に実施する。

- 市町村と連携し、県民、里山活動団体及び土地所有者等が行う里山の保全に関わる活動の推進に必要な措置を講ずる。

- 市町村が地域の実情に応じて実施する里山についての施策に協力する。

- 施策についてインターネット等により、広く県民の意見を聴取する。

- 県が行う公共事業の実施にあたっては、里山の保全に配慮する。

- 県民への広報活動の充実、学習機会の提供その他必要な措置を行う。

- 里山の保全、整備および活用方法についての調査研究を行う。

- 施策を推進するため、必要な財政上の措置を行う。

里山活動協定の締結

本条例において、土地所有者等と里山活動団体が「協定」を締結し、それを知事が「認定」する里山活動協定制度を設けました。

県内の里山はその大部分が民有地で、土地所有者等の事情は様々であり、また、里山活動団体の目的等も様々なことから、双方が安心して里山の整備・活用に取り組めるようにしました。

協定の認定を受けた里山活動に対しては、特に県から各種の支援を行います。

県は協定の締結を促進するため、必要な情報の提供や支援を、土地所有者、里山活動団体等に行います。

(JPG:194KB)

(JPG:194KB)

画像をクリックすると拡大します

3県の総合的施策

里山基本計画について

県では、里山の保全等の施策を総合的かつ計画的に推進するため、本条例に基づき第5次千葉県里山基本計画を策定しました。

この計画では、次の事項が定められおり、里山活動団体が中心となって設立された団体「ちば里山センター」![]() 及び市町村と連携して各種施策を実施することとしています。

及び市町村と連携して各種施策を実施することとしています。

- 里山の保全等に関する施策についての基本的な方針

- 里山の保全等に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策

- その他必要な事項

里山活動協定の締結促進について

里山活動団体と土地所有者の結ぶ「里山情報バンク」の運用などにより、里山活動協定の認定の促進を図ります。

里山の日について

平成15年5月18日に第54回全国植樹祭を千葉県で開催しました。本条例はこれとあわせて施行しましたが、これを記念し、毎年5月18日を「里山の日」とすることとしました。

この「里山の日関連行事」として、毎年5月の期間中には里山について県民に関心や理解を深めてもらうための様々な行事が県内各地で開催されました。

親子で下刈り体験

植栽作業

シンポジウムの開催

認定里山活動協定の活動に対する支援について

里山活動に必要な技術等についての講習会の開催や普及指導を行います。

条例・ガイドブック等

千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例

里山活動ガイドブック(令和3年3月31日発行)

ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。

- 表紙(PDF:5,957.9KB)

- 目次(PDF:1,008.5KB)

- 里山活動団体の活動事例1(PDF:2,826.9KB)

- 里山活動団体の活動事例2(PDF:2,627.4KB)

- 里山活動団体の活動事例3(PDF:2,648.9KB)

- 里山活動団体の活動事例4(PDF:2,521.6KB)

- 里山活動団体の活動事例5(PDF:2,389KB)

- 里山活動団体の活動事例6(PDF:2,479.3KB)

- ちば里山アワード(PDF:1,991.1KB)

- 里山活動協定認定箇所(PDF:2,318.5KB)

- 里山活動協定認定制度(PDF:3,863.3KB)

- 千葉県法人の森制度(PDF:4,758.8KB)

- 森林整備によるCO2吸収量認証制度(PDF:3,804.7KB)

- 里山公開講座ガイドブック(PDF:2,870.1KB)

- 特定非営利活動法人ちば里山センター(PDF:2,060.2KB)

- 第4次千葉県里山基本計画1(PDF:3,759.1KB)

- 第4次千葉県里山基本計画2(PDF:3,208.2KB)

- 第4次千葉県里山基本計画3(PDF:3,193.8KB)

- 千葉県の里山活動に関するお問い合わせ(PDF:2,522.3KB)

- 林業事務所などの施設位置図(PDF:1,958KB)

- 裏表紙(PDF:2,110.4KB)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください