ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 普及・技術 > 千葉県農業改良普及情報ネットワーク > フィールドノート履歴一覧 > フィールドノート履歴一覧(水稲) > 水田におけるドローンの活用事例について

更新日:令和7(2025)年3月18日

ページ番号:744249

水田におけるドローンの活用事例について

1.はじめに

農業用ドローンは、農業分野で活用される無人航空機であり、主な用途として、農薬、肥料の散布やほ場センシングによる作物の生育診断が挙げられ、労力のかかるこれらの作業の省力化に繋がることで、担い手の負担軽減や水稲の収量・品質向上による収益向上に貢献することが期待されています。農業分野への導入以降、全国で爆発的に導入が進んでおり、本県でも導入する経営体数は年々増加してきています。

このように、既に様々な地域で普及が進む農業用ドローンですが、一方で安くはない導入費用や、費用に見合った活用方法ができるのかについて不安を抱き、導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか?そこで今回、そのような悩みを抱えている農業者の方々の今後の参考の一つとして、当事務所管内である千葉市、市原市及び八千代市での活用事例や試験事例を紹介します。

2.病害虫防除

近年はいもち病や斑点米カメムシ類等の病害虫が多発傾向にあり、地域の航空一斉防除のみで被害を抑えることが難しくなってきています。そのため、個人防除の必要性が高まっていますが、防除適期の7月から8月は年々気温が高くなってきており、散布機を背負っての作業は負担が非常に大きいことが問題です。ドローンはこれらの作業の省力化に貢献します。

千葉地域内でもいくつかの経営体が導入し、自作地の防除に取り組んでおり、特に一斉防除では対応の難しい早生・中生品種の適期防除において、有用性が見出されています。ただ問題として、水稲病害虫防除時期の1か月程度の稼働期間だけでは費用対効果に合わないとの声も多く聞かれます。費用対効果を上げるためには作業請負を増やす必要がありますが、導入件数の多い大規模経営体程、この時期の他の管理作業との競合により、受託面積を増やす余力が無い場合が多いです。

一方で、ドローン事業を行っているスマート農業技術活用サービス事業体を活用する農家や、小中規模の農家が広範囲の作業請負を受ける事例も増えつつある等、実施者と受益者の分離の動きが見られます。特に後者の事例については、経営面積を増やすことなく、いち早く収益を上げることができる手法として新規就農者等の若手農家の経営の一助になる可能性が示唆される等、新たな利点が見出されつつあります。

写真1ドローンによる農薬散布作業風景

3.水田湛水直は

最近はドローンを活用した湛水直はに挑戦する農家も増えてきています。その背景として、高齢化に伴い、1経営体当たりの経営面積が急激に拡大し、特に作業時間の割合が大きい育苗作業の負担増大が問題となっていることが挙げられます。一方、ドローンを活用した湛水直は技術の試験事例が蓄積されてきたことや、苗立ちの優れるコーティング資材が発売されたことで、直はに取り組むハードルが下がったことが、取組農家数の増加に繋がっていると考えられます。

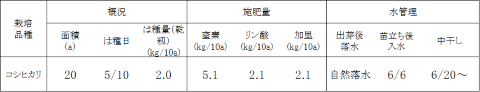

千葉地域も同様の傾向にあり、その課題解決を目的として、令和5年度に水田直は用資材リゾケアEXを活用したドローンによる湛水直はの試験を実施しました(表1)。結果として、苗立ち率は70%程度を確保し、その後の生育も良好でした。代表株を用いた収量調査での計算収量も県基準を上回りましたが、農家実収量は県基準を下回っており、このことから、ほ場内に生育ムラがあったことが推察されました(表2)。また、経済性評価(データ未掲載)では、移植栽培と比較して労働時間は大幅に短縮される結果が得られましたが、資材代の比較では大きな差はありませんでした。そのため、省力化により生じた余力を規模拡大や収益向上に繋がる別の作業に転嫁することでメリットを得る必要があります。

表1栽培概要

表2生育調査の結果

4.出穂後の追肥による高温登熟対策

水稲栽培期間の気温上昇に伴う高温登熟障害によるコメの品質低下や、多肥栽培が求められる多収性品種の栽培面積が拡大傾向にある状況等、栽培期間通じて葉色を維持する重要性が高まっており、一発肥料による全量基肥栽培であっても追肥を行うことが必要になる場合が増えてきています。ただ、上記の病害虫個人防除同様、高温な時期の作業となり、負担が大きいことから、この管理作業においてもドローンの活躍が期待されます。

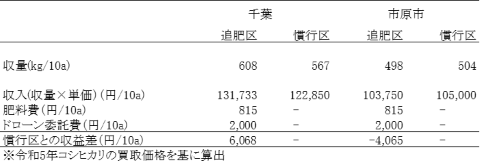

千葉地域では登熟不良や白未熟粒の発生により令和4年産のコメの品質低下が問題となったことから、令和5年に千葉市と市原市において、ドローンを用いた出穂期前追肥の試験を実施しました。令和5年も高温登熟障害が発生する出穂期後20日間の平均気温が26℃を上回りましたが、結果として、適期である出穂期7日前に追肥することができた千葉市の試験において、慣行区と比較し、白未熟粒の割合が減少する結果を得ることができました(表3)。また登熟が高まったことで結果的に収量向上にも繋がり、収益性の比較においても追肥を行った場合が優れるとの結果も得られました(表4)。

表3収量調査及び玄米外観品質調査

表4出穂期前追肥の経費と収益性の比較

5.まとめ

以上が千葉地域内の事例になります。ドローンが現場に導入されてから数年が経過し、導入農家の方々から様々な感想が聞かれるようになりましたが、多くの方で共通しているのが、「これまで負担を考えて実施できなかった、もしくは辛かった作業がドローンによって手軽に行えるようになった」、といった心労面の軽減にメリットを感じている点です。このことから、ドローンは確かに農業現場の課題解決に貢献していると言えます。とはいえ、やはり導入費用を考えると、それに見合った運用を行うことは必須です。今回紹介した事例で、収益に繋げるにはどのような課題があるか、その一端を示しました。単にこれまでの管理作業の1つをドローンに置き換えるだけでは収益に繋げることは難しいことを感じて頂けたのではないでしょうか。

一方、農業現場ではドローンを有効活用するための様々な取組が始まっています。例えば、ドローンの共同利用体制を作り、導入費用低減や散布面積の拡大に取り組んでいる事例や、水稲以外の栽培品目での農薬散布請負の検討等です。導入を検討される際は、これらの事例を情報収集し、参考にすることで、効果的な運用方法を検討してみてください。

初掲載:令和7年2月

千葉農業事務所

改良普及課

普及指導員 浦西 英明

電話番号:043-300-0950

お問い合わせについて

お問い合わせに対しては、千葉県の農業振興の観点から、千葉県下の営農技術としての情報を基本として

対応、情報提供させていただいております。

農業を職業とされる方向け技術のため、家庭菜園向けの技術については、対応に不向きなものもあるため、

園芸に関する各種雑誌・書籍もご覧ください。

また千葉県外の方は、地域事情に合わせた技術情報が得られますので、各都道府県の普及指導センター等へ

お問い合わせください。→各都道府県の普及指導センター(一般社団法人全国農業改良普及支援協会HP)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(PNG:9.3KB)

(PNG:9.3KB) (PNG:13.7KB)

(PNG:13.7KB) (PNG:16.6KB)

(PNG:16.6KB) (PNG:9.4KB)

(PNG:9.4KB)