ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 「津波防災地域づくりに関する法律」について > 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波浸水想定の設定について

更新日:令和6(2024)年4月10日

ページ番号:27766

「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波浸水想定の設定について

津波浸水想定について

「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」![]() 第8条第1項の規定に基づく津波浸水想定は、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす、「最大クラスの津波」が沿岸に到達した場合の、浸水の区域(浸水域)及び水深(浸水深)を設定したものであり、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。

第8条第1項の規定に基づく津波浸水想定は、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす、「最大クラスの津波」が沿岸に到達した場合の、浸水の区域(浸水域)及び水深(浸水深)を設定したものであり、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。

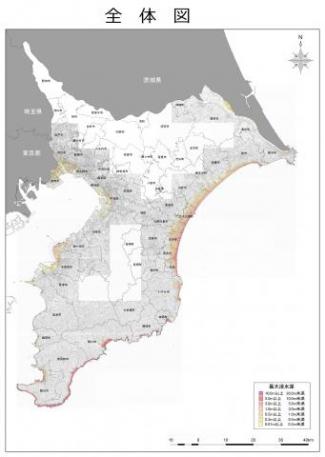

千葉県では、国がとりまとめた「津波浸水想定の設定の手引き」に基づき、過去に本県沿岸に津波被害をもたらした地震や、将来最大クラスの津波をもたらすと想定される5つの地震を選定し、各地震のシミュレーションを行い、各地で最大となる「浸水域」と「浸水深」を設定し、津波浸水想定図を作成しました。

【千葉県で選定した5つの地震モデル】

1)延宝房総沖地震<1677年>

2)元禄関東地震<1703年>

3)東北地方太平洋沖地震<2011年>

4)房総半島南東沖地震<想定>

5)相模トラフ沿いの最大クラスの地震(ケース1,2,3)<想定>

※いずれも中央防災会議モデル

「津波防災地域づくりに関する法律」第8条第4項の規定により下記のとおり公表します。

津波浸水想定について(解説)

※容量が大きいため、ダウンロードしてご覧ください。

※簡単な説明資料は以下のパンフレットをご覧ください。

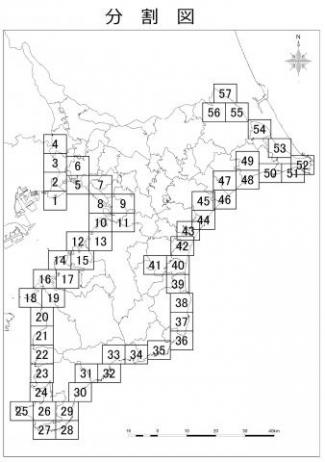

津波浸水想定図

※各地域の拡大図については、下記の図面をご覧ください。

※容量が大きいため、ダウンロードしてご覧ください。

※ご覧いただく上で、下記留意事項をお読みください。

※各地点の詳細については、下記リンクより「ちば情報マップ」の「防災情報」でご確認ください。

留意事項

○この「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条1項に基づいて設定するもので、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。

○この「津波浸水想定」は、「最大クラスの津波」が「悪条件下」において発生した場合に想定される浸水の区域(浸水域)と水深(浸水深)を設定したものです。

○「最大クラスの津波」は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、千年に一度、あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。

○津波浸水想定の浸水域や浸水深等は、「何としても人命を守る」という考えのもと、津波防災地域づくりを進めるためのものであり、津波による災害や被害の発生範囲を決定するものではないことにご注意ください。

○浸水域や浸水深等は津波の第1波ではなく、第2波以降に最大となる場所もあります。

○浸水域や浸水深等は局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、地震による地盤変動や構造物の変状等に関する計算条件との差異により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。

○この「津波浸水想定」では、津波による河川内や湖沼内の水位変化を図示していませんが、津波の遡上等により、実際には水位が変化することがあります。

○各種構造物については、津波が越流し始めた時点で「破壊する」ものとし、破壊後の形状は「構造物のない状態」としています。

○堤防については、地震直後に堤防高を地震前の25%の高さになることとしています。また、津波が堤防を越流した場合には地震前の0%の高さとしています。

○潮位については、朔望平均満潮位で設定しており、河川水位については、平均流量又は朔望平水満潮位で設定しています。

○海抜ゼロメートル地帯等の地盤高の低い地域では、地震により河川堤防が25%の高さとなった場合、津波の来襲に先行して河川水により浸水することも考えられます。

○今後、数値の精査や表記の改善等により修正する可能性があります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください