ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年1月31日

ページ番号:722370

元禄地震

元禄地震とは

元禄地震は、元禄16年11月23日(1703年12月31日)の午前0時ごろ発生した、プレート境界付近を震源とする海溝型の地震です。

真冬の深夜に突然、大きな揺れが関東地方を襲い、現在の千葉県、神奈川県、東京都を中心に大きな被害が出ました。

千葉県では、2,000人以上の人々が津波によって亡くなりました。

元禄地震による被害

元禄地震では、大きな揺れや津波により、多くの死傷者や家屋の損壊、又は土砂崩れなど大きな被害が発生しました。

元禄地震における死者数は1万人を超え、その中でも、房総(千葉県)での死者数は6,534人と、全体の6割以上を占めています。

「流家」とは津波で流された建物を示し、房総での被害が特に大きくなっていることから、房総の死者数には津波による死者が多数含まれていることが推定されます。

元禄地震の房総(千葉県)における被害

| 死者数 |

6,534 |

|---|---|

| 潰 |

9,610 |

| 流家 |

5,295 |

※「資料日本被害地震総覧」(宇佐美、1977)より引用

※「潰」は、家屋がつぶれて全壊したものを含みます。古文書では「潰家」または「伏す」という表現で状況を示しています。

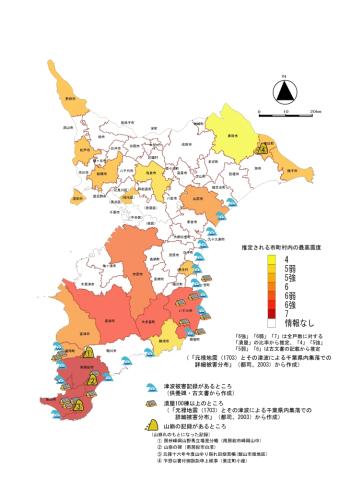

千葉県における元禄地震被害の分布

千葉県における元禄地震の被害について、地図上で見ることができます。

千葉県における元禄地震被害の分布

※出典:千葉県防災誌「元禄地震」

千葉県の被害状況

1.津波による被害

津波は、銚子市から九十九里沿岸、南房総市、館山市、鋸南町などの沿岸市町村を襲いました。

被害が特に大きかったのは白子町・長生村・九十九里町などの九十九里沿岸で、これらの地域では少なくとも2,000人以上が津波の犠牲になったといわれています。

また、鴨川市では集落が壊滅したとも伝えられています。津波の波高は、館山市相浜や南房総市(旧和田町)で10メートルを超えていたようです。

2.強い揺れによる被害

地震の激しい揺れにより家屋が潰され、崖や山が崩壊する土砂災害が発生したことがわかっています。

押し潰された家屋の状況や数、土砂災害の状況から、地震の揺れは、房総半島で震度6から震度7と推定され、特に館山市と南房総市では「震度7」に相当する揺れがあったと推定されています。また、北総地域でも震度5程度の揺れがあったようです。

また、館山市畑地区では山くみ(山崩れ)、川くみ(川岸崩れ)で3反6畝15歩(約3,620平方メートル)が被害を受け、「ひわくび山」から「いいもりつか」まで約900間(約1,600メートル)の地割れができたといわれています。

山崩れについても、千葉県北東部の東庄町で、山崩れによって出水(湧水)が途絶えたため、水の確保を巡って争われた記録が残されており、被害が千葉県に広くおよんでいたことがうかがえます。

3.地震による隆起と沈降

元禄地震では、津波のほかに大きな地殻変動を伴いました。特に、房総半島南部では4メートル以上も土地が隆起、また沈降したために、農業や漁業を営んでいた当時の人々の生活に大きな影響をおよぼしました。大きな地震動と同時に、目の前にあった山が沈み、または今までなかった浜が出現しました。

沈降した鋸南町や鴨川市では海食(波による侵食)によって田畑を失い、また建物の移転が行われたようです。

一方、隆起した地域では新田開発によって新しい田畑を得ましたが、新しい土地をめぐる争いや塩業への影響もあったといわれています。

津波に備える

元禄地震は、津波によって多くの人命だけではなく、土砂崩れや地殻変動によって人々の生活の場も奪いました。この大災害を体験した当時の人たちは、後世にその惨状を伝えようと記録を残しました。もしも、このような記録がなかったら、私たちは元禄地震の存在すら知り得なかったでしょう。

また、元禄地震では、慶長9年、延宝5年の地震津波災害の言伝えを生かし、難を逃れた人たちも多くいました。このように過去の災害の体験は、語り継ぐことによって防災に生かされます。今度は、私たちが元禄地震のメッセージを未来に語り継ぎ、将来必ず発生するであろう「元禄地震」級の災害に備える必要があります。

| 関連リンク |

|

※内閣府では、津波に対する防災教育の一つとして、紙芝居を作成し公開しています。 |

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(JPG:1,513.8KB)

(JPG:1,513.8KB)