ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年1月31日

ページ番号:726014

自主防災組織の必要性

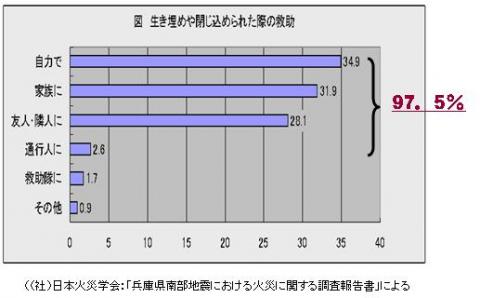

平成7年の阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊などによる生き埋めや閉じ込められた人のうち、消防などの公的機関の救助(公助)によるものはわずか2%で、多くは、自力または家族や隣人などの地域住民によって救出されました。

被災地域では、発災直後から、いろいろな所で火災等が同時発生し、全ての災害現場に消防が駆けつけることは不可能な状態となります。災害発生直後は、公的機関による被災者支援等の緊急対応(『公助』)には限界があります。

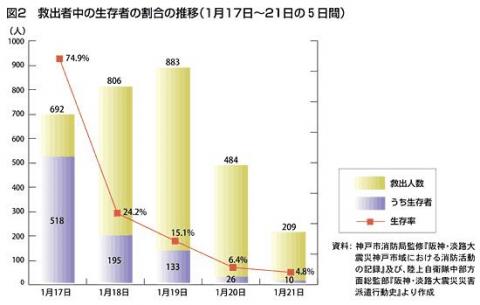

また、被害を最小限に抑えるためには、発災後早い段階での救助が必要となります。

そのような状況の中では、地域住民一人ひとりが、「自分たちの地域は自分たちで守る」という『共助』の取り組みが大変重要です。そのためには、出火の防止、初期消火、災害情報の収集伝達、避難誘導、被災者の救出・救護、応急手当、給食・給水の実施等、地域単位の自主的防災活動が求められます。これらの役割を担う組織が『自主防災組織』です。

災害対策の基本

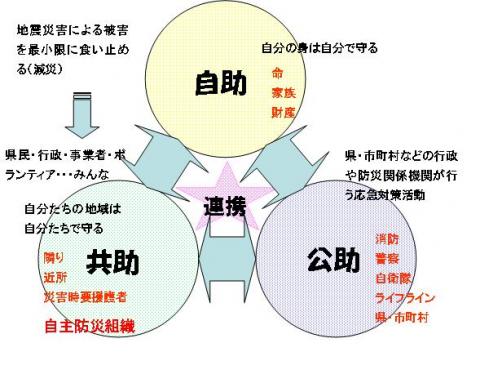

災害による被害を最小限に抑える(減災)ためには、「自助」・「共助」「公助」の連携が重要です。

- 『自助』・・・自分の命は自分で守る

- 『共助』・・・自分たちのまちは自分たちで守る

- 『公助』・・・県・市町村などの行政や防災関係機関による救助・援助等

自主防災組織の組織率の目標について

首都直下地震の地震防災戦略(H18年4月21日中央防災会議策定)においての減災目標として、東京湾北部地震で震度6弱以上の市町村の自主防災組織率を今後10年間(平成28年度までに)で96%としています。

千葉県内の多くの市町村が震度6弱以上の揺れが生じると想定されています。

| 結成方法 |

内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 自治会=自主防災組織 | 自主防災組織という形式で役員も兼務する。 |

|

| 自治会の下部組織 | 町内会の一部として自主防災活動部門を設置する。 |

|

| 自治会とは別組織 | 別個に全く独立した自主防災組織を作る。 |

|

自主防災組織結成のヒント

- 町内会、自治会等に防災部会を設置している場合などに、既に自主防災組織に類似している組織がある場合には、その活動内容の充実や強化を図って自主防災体制を強化する。

- 町内会等はあるが、特に防災活動を行っていない場合には、町内会活動の内容の中で、避難や初期消火などの防災(訓練)活動を実施し、地域の人々の防災意識を高めて防災部を設置する。

- 町内会等の組織がない場合には、その地域で活動している何らかの組織を活用して自主防災組織の整備を進めていく。

自主防災組織設置をするための注意事項

- 継続して活動が行えること。

- 政治や宗教とは切り離すこと。

- 明確な目的をもつこと。

関連リンク

※自主防災組織の必要性や、自助・共助・公助の連携の重要性、自主防災組織結成単位別の特徴などについて記載されています。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください